2023年7月、NISSHAがこれまで培ってきた意匠表現や造形技術が統合された事業ブランド「Nissha SurfaceWorks」は誕生しました。人とプロダクトの最初の接点であるインターフェースに、洗練された外観や心地よい触感、機能性を付与することで、人々の感性に響く体験価値を提供しています。

確かな未来を予測することが難しい現代社会において、これからの世の中にとっても“心地よい”ものづくりを探求するために、「SurfaceWorks」を通してNISSHAが次の20年、30年で求められる役割とは何か思考を巡らせています。

そこで私たちは、未来を思索する「スペキュラティブデザイン(※)」の発想を取り入れながら、まずはインナーブランディングと行動変容を促すためのコンセプトブックの制作や外部講師を招いた社内向けのワークショップを開催し、2024年4月2日にブランドの浸透を目的としたフォーラムを開催しました。会場には100名を超える社員が集まり、国内外の各拠点からもオンラインでの参加がありました。本レポートでは、外部パネラーを交えたクロストークの内容をお届けします。

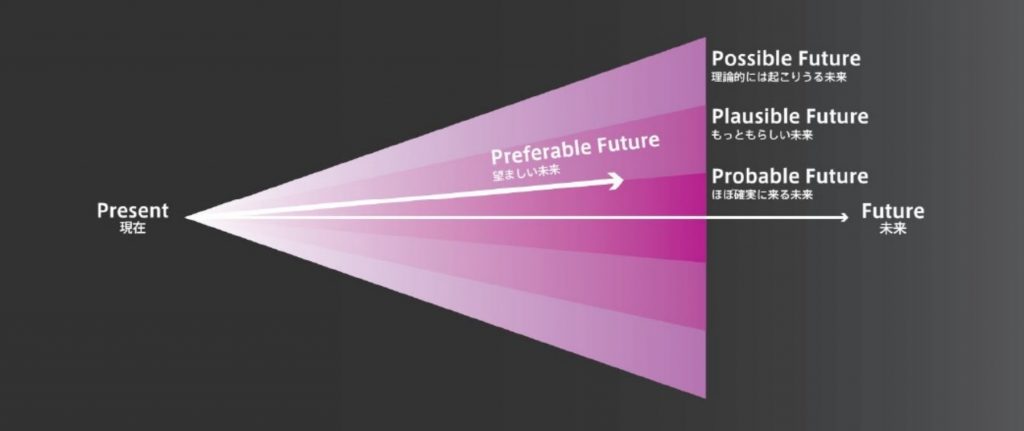

(※)スペキュラティブデザイン(Speculative Design)とは

「スペキュラティブ」には思索する・推測する・熟考するという意味があり、「スペキュラティブデザイン」とは、起こり得る未来や憶測を提示することで、問いそのものを創造していくデザインの方法論。未来の予測を目的とするのではなく、未来について考えさせるきっかけを提供することで議論を巻き起こし、より良い世界を思索する。イギリスのロイヤル・カレッジ・オブ・アートでかつて教鞭を取っていたアンソニー・ダンとフィオナ・レイビーが90年代に提唱した。

私たちの製品やテクノロジーは誰にとっての価値をつくるのか

フォーラム冒頭は、ワークショップ講師を務めていただいた株式会社SEN代表取締役 各務太郎さんからお話いただき、京都芸術大学芸術学部プロダクトデザイン学科長 風間重之さん、Qe to Hare Inc. 代表取締役 田中英行さん、社内パネラーの産業資材事業部部長 佐々木潤さん、ディバイス事業部部長 岡本好司さんを交えたクロストークを行いました。

各務:新規事業開発の一歩として、個人であれ会社であれアイデアを「構想する」ことは誰もができます。BtoBビジネスではクライアントのニーズありきで自社の資源をかけ合わせた商品やサービスを提供することが基本ですが、現代社会ではお客さまが本当に必要としているものや課題の全容をお客さま自身が把握しているとは限りません。個人や会社が「どんな未来をつくりたいか?」というビジョンからアイデアを発想することで、将来的なニーズを生み出すことが可能になります。

各務:本日多用する「デザイン」は課題解決の手法ですが、対象への解像度を高めていくことで質の高い問いが生まれ、いい問いが生まれる環境ができればいい商品が生まれます。未来は起こり得る確率によって多様なシナリオが存在するため、「私たちは未来をどうしたいか?」という主観的な願望が、今後ものづくり企業にも必要とされていきます。

岡本: 私たちディバイス事業部は技術部門なので、新しい製品を考えるよりも新しい技術を追求する思考になりやすいです。スペキュラティブデザインの発想を取り入れ、ありたい未来の姿からドリルダウンしていくことが必要だと感じました。

風間 重之 氏(京都芸術大学 芸術学部プロダクトデザイン学科 学科長)

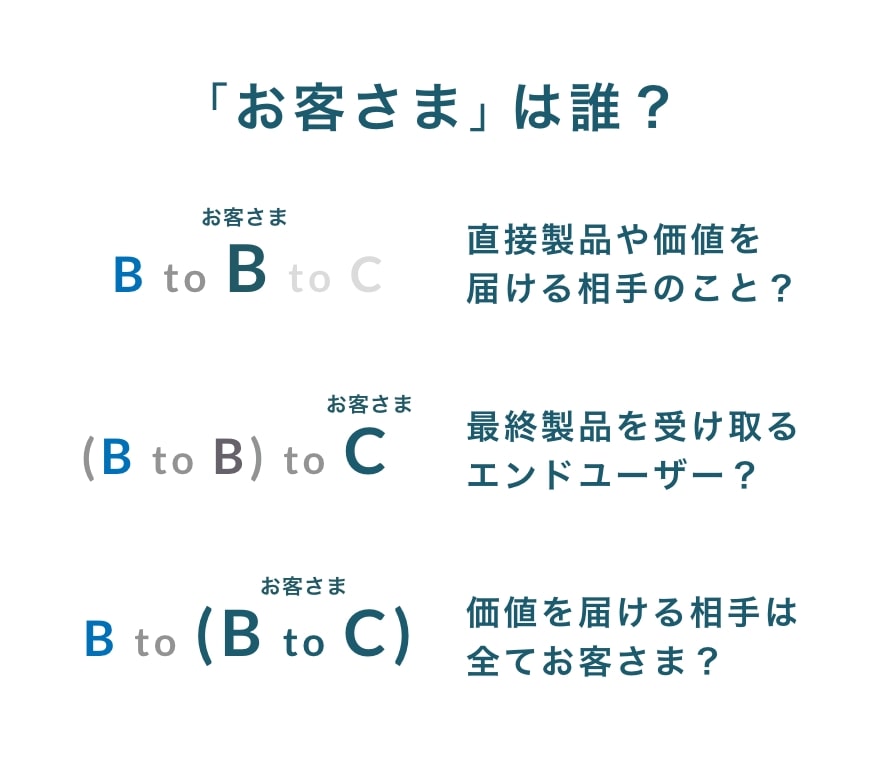

風間:前職でゲーミングプラットフォームデザインを統括した経験を踏まえると、ゲームデベロッパーに相当するクライアントへの提供価値とエンドユーザーへの提供価値は性質が異なるので、「お客さま」という言葉が表す対象は誰か?誰にとっての価値提案なのか?を明確にするといいと思います。NISSHAの製品を「BtoBtoC」という構図に当てはめた時に、クライアントやエンドユーザーとの関係性と提供している価値を整理できるのではないでしょうか。

これまでNISSHAが提供してきた価値とは何かを問い直す

佐々木:クライアントの製品に弊社名が印字されるわけではないですが、私たちの価値はプロダクトの表面に必ず表れ、エンドユーザーに最終的な価値として提供されます。事業ブランド名「SurfaceWorks」は、私たちの「働き様(ざま)」がよく表されたネーミングになっているのではないかと手前味噌ながらに思いました。

田中:コンセプトブックの制作でディレクションをさせていただいたのですが、「実は自分たちが提供してきた価値ってここにあるんだよね」という本質を客観的に認識していく必要があるのではないかと感じました。すでに高い価値をもっていることを自覚したうえで、次はどこを目指すか次世代を担うメンバーで考えていくイメージです。

Nissha SurfaceWorks コンセプトブック

田中 英行 氏(アーティスト / Qe to Hare Inc. 代表取締役)

風間:SONYでは、会社が保有する技術や経験の本質を「感動」に見出したんですね。自社の提供価値を「感動を生み出す技術力」に置き換えることで社内外に伝わりやすくなったように、人とプロダクトの界面に着目したことでNISSHAがこれまで提供してきた価値を体現できるブランド名だと思います。

クライアントからエンドユーザーに至るまで、NISSHAがどのような価値を提供してこられたのかを棚卸ししたうえで、未来のお客さまとの共創関係をつくり出すための次の一歩とは何なのでしょうか。後編では、NISSHAが目指したい未来へ向けて、各務太郎さんとともに行った2日間のワークショップの振り返りも交えながらお届けしていきます。