普及が進むEVの外装に採用が期待 フィルムヒーター技術

近年、世界各国で温室効果ガス削減への動きが活発化しています。

2015年、フランスのパリにて開催された国連気候変動枠組み条約締結国会議(COP21)では、「2020年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組み」としてパリ協定が発効されました。

この協定に基づき、特に自動車業界においてエンジンの排ガスを削減するために厳しい規制を設ける国が増えてきました。

例えば、世界最大の二酸化炭素排出国である中国では2019年にNEV(New Energy Vehicle)規制がスタートし、アメリカではZEV(Zero Emission Vehicle)規制の対象範囲が広がっています。日本や欧州でも同様に、年々規制が厳しくなっています。

こうして強化され続ける排ガス規制に対応するために、各国の自動車メーカーは電気自動車(EV)の開発に注力しています。今や世界のトレンドとも言える自動車のEV化ですが、実はこの流れに伴って需要が高まっているのが「フィルムヒーターの開発・製造技術」です。

この記事では、EV化によりフィルムヒーター技術の需要が高まる理由やフィルムヒーターがどのように活用されるかについて、解説します。

EV化による自動車の外装トレンド

まず、EV化によって起こり得る自動車の外装の変化をご紹介します。

大きな変化として、フロントグリルが不要となる点があげられます。これにより、従来のエンジン式自動車では実現できなかったデザインや機能を付与することができます。

フロントグリルとは、車の前面に付いている格子状(網状)のパーツのことを指します。エンジンを冷却するための空気を取り込む役割を持つため、エンジン式の自動車には必要不可欠な部品です。

また、このフロントグリルは外装の印象を決定づけるためにも効果的であり、各メーカーのブランド戦略的な観点においても重要視されてきました。例えば、BMWのキドニーグリルや、レクサスのスピンドルグリルなどは、そのグリル部分を見ただけでメーカーやブランドの種類がわかる人も多いでしょう。

しかし、EV化によりエンジンが無くなることで、フロントグリルを必ずしも設置する必要がなくなります。そのため、フロントグリルを排除した自由度の高いデザインが実現可能となります。このデザインの高度化は、自動車メーカーとしてのブランドアイデンティティの表現方法に大きな影響を与えるでしょう。

また、単なるデザインの変化だけではなく、機能面の開発も進んでいます。例えば、車のフロント部分をHMI(ヒューマン・マシン・インターフェース)として、交通参加者とコミュニケーションを取るようなシステムの開発が行われています。

コミュニケーションの例としては以下が挙げられます。

・ライティングにより自車の状態を伝える

・センサーを用いて路車間通信や車両間通信を行う

・フロント部分に設置したディスプレイに車内の緊急状態を表示する

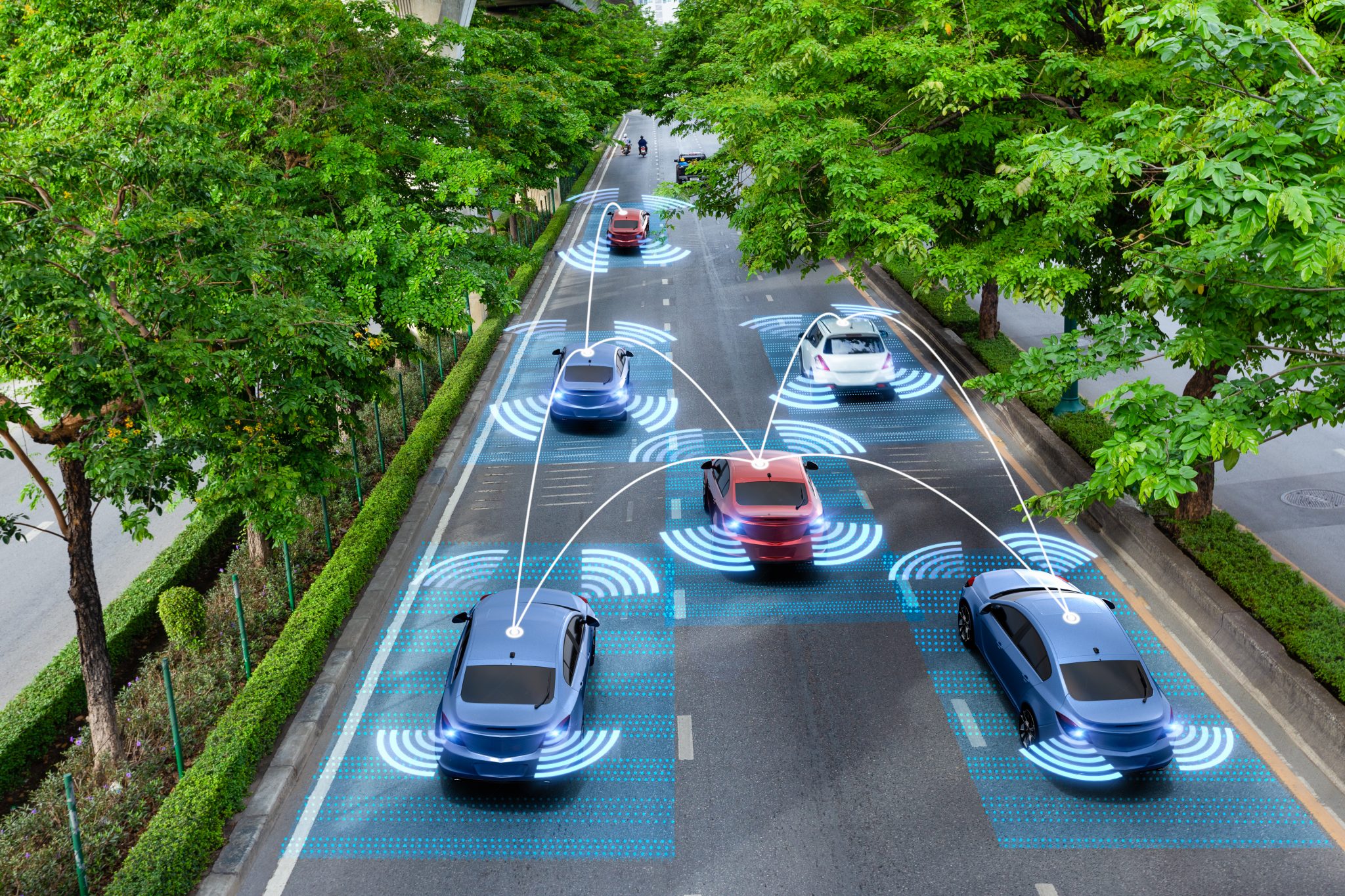

ADAS・自動運転によるセンサーへのニーズ

自動車業界ではEVの開発と並行して、自動運転機能の技術開発も活発になっています。

その中でもADAS(先進運転支援システム)の高機能化が顕著に見られ、ADASを搭載した車両は増加傾向にあります。

ADASを実現するためには外部の情報を正確に収集しなければなりません。そのため、高性能なセンサーを用いたり、複数種類のセンサーを組み合わせたりすることで必要な情報を確実に取得する必要があります。

そのようなセンサーの中でも、近年では光を用いて物体の検知や距離測定を行うLiDAR(Light Detection And Ranging)の開発が盛んに行われています。

LiDARの具体的な開発事例としては、以下のようなものがあります。

・画像センサーと一体化して高精度測定を実現したLiDAR

・ヘッドランプ内蔵型の小型LiDAR

・昼夜問わず使用可能な3DLiDAR

これらは国内で開発されているLiDARの一例であり、他にもさまざまな企業が高性能なLiDARの開発を進めています。海外に目を向けると、Velodyne Lidarや自動車部品大手であるボッシュ、コンチネンタル、新しい企業ではLuminarなどが高性能なLiDARを開発しています。

外装用デバイスに求められる、多様な環境下での機能担保

前述のように、HMIやADASの実現にはセンサーが必要となりますが、こうしてセンサーを多用するEV車両の最大の問題は天候と言われています。

特に天候の影響を受けやすいのが光や電波を使うセンサーです。

例えば、HMI(ヒューマン・マシン・インターフェース)においてライティングによるコミュニケーションを行う場合には、ライトについた水滴や雪によって光の方向が変わってしまうと情報が誤って伝わるなどの問題が生じます。

また、LiDARなどのADAS用のセンサーでは、着氷により電波障害が生じ、外部の状況を正しく認識できなくなることで事故に繋がる危険性があります。機能を正常に作動させる上で、センサー部分に付着した雪などは大きな妨げとなります。

このような課題があるものの、車は多様な環境下で日常的に利用されることを想定し、どのような環境下においても機能性や安全性を担保する必要があります。たとえ早朝に車両が凍結してしまうような状況でも、車両を起動した瞬間にデバイスも適切に作動しなければなりません。

そこで、外向きのHMIやADAS搭載車両を広い地域で一年を通して使用できるようにするために、デバイスに悪影響を与える雨滴や着氷を解消する「ヒーター」の存在が大変重要となります。

寒冷地仕様に求められるヒーター技術

寒冷地では、車のセンサーに付着した雪などを融雪・解氷するために、ヒーターは欠かせない存在となっています。しかし、EVやADASなどに搭載されるヒーターは単に加熱ができれば良いという訳ではありません。

例えば、ADASで使用されるレーダーなど、電波を用いる筐体にヒーターを採用する場合には電波透過性が必要です。また、車両のイグニッション起動後速やかに霜を溶かすためには、短時間で加熱させるために急速加熱性が求められます。

さらに、ライトやガラス、カメラレンズに使用する場合には光を透過させるための透明性が重要です。デザイン面においても、ブランドを象徴するような魅力的な外装を実現するためには、ヒーターもさまざまな形状に対応する必要があります。

このように、EVやADAS搭載車両の機能を最大限に活かすためには、ヒーターにも電波透過性、急速加熱性、透明性、形状の自由度とあらゆる機能が必要となります。

ヒーター埋め込み型の自動車外装用プラスチック成形品の開発

NISSHAは自動車外装部品向けに、ワイヤーヒーターを埋め込んだプラスチック成形パーツを開発しました。この記事でも取り上げたように、フロントパネルの内側にはLiDARなどのセンサーが組み込まれます。そのため、寒冷地仕様の自動車では着雪によりセンサーの機能を損なわれない対策が必要です。

そこでNISSHAでは、パネル表面に付着した雪を急速に融解するワイヤーヒーターを埋め込んだ成形品を開発したのです。このヒーター埋め込み型フロントパネルは、EV用のフロントパネルとしてすでに採用されています。

ヒーター埋め込み型外装部品は、次のような特長を備えています。

- メタリック調でありながらセンサーの機能を阻害しない電波透過性を確保

- 塗装レスで環境負荷の少ないフィルムインサート成形プロセスを採用

- メタリック調に限定されない、多様なデザインの実現

NISSHAでは、このような自動車外装用プラスチック成形品の受託製造に対応します。自動車用プラスチック成形品の製造や開発に関するご相談は、ぜひNISSHAまでご連絡ください。

NISSHAモビリティ製品に関するお問い合わせ

開発・試作・量産委託のご相談

デザインサンプルワーク、加飾・機能パーツに関するご質問・ご相談は

お気軽にご連絡ください。