ブログ

カーボンフットプリント(CFP)とは ー 概要や計算方法、表示効果などをご紹介

2025/08/08

- CO₂排出量

- バイオコンポジット

- バイオマス

- パルプ

- 射出成形

- 環境対応

- 規制

カーボンフットプリント(CFP)は、製品やサービスのライフサイクル全体における温室効果ガス排出量(CO2換算)を数値化し、“見える化”する取り組みです。

CFPを算定することで、製品の原材料調達から廃棄・リサイクルの段階まで、どの部分でどれほどの温室効果ガスが排出されるのかを分析できます。これにより企業は効率的な温室効果ガス削減対策を立案しやすくなります。

この記事では、カーボンフットプリントの基本的な概要から導入のメリット・課題、具体的な算定方法、各国の取り組み状況など、多角的に解説します。

また、NISSHAはCO2排出量の削減に貢献することを目指すサステナブルパッケージ製品ecosense moldingを取り扱っています。記事の最後で当社の取り組みも紹介しますので、ぜひご覧ください。

カーボンフットプリント(CFP)とは?

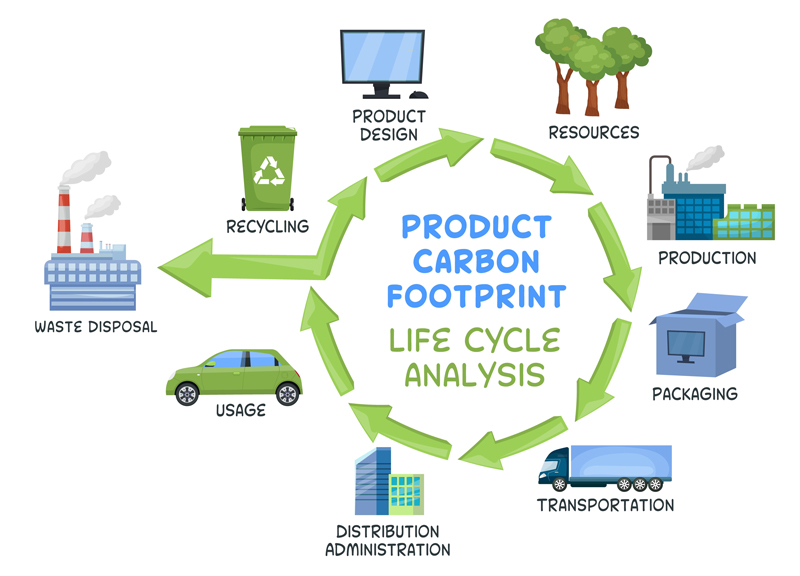

カーボンフットプリント(CFP)とは、製品やサービスを通じて排出されるCO2などの温室効果ガスをライフサイクル全体で把握する取り組みで、温室効果ガスの排出量を「CO2換算(CO2e)」で評価する点が特徴です。CFPでは、原材料調達/製造/流通/使用/廃棄・リサイクルといったあらゆる段階で温室効果ガスがどれほど排出されているのかを算出します。これらの排出量をCO2換算で合計することで、1つの製品が気候変動へ与える影響を可視化できる点が大きな特徴です。特に製品単位での排出量が明らかになることで、組織内の各工程における省エネや排出削減の余地が見つけやすくなります。

カーボンフットプリント(CFP)のメリットと問題点

CFPを導入することで環境負荷の可視化や企業イメージの向上といったメリットが期待される一方、算定コストやデータ収集のハードルなど課題も生じます。

メリットとしては、まず環境負荷が明確になることで製品ライフサイクルのどの点で温室効果ガス削減策を打つべきかが分かりやすくなる点が挙げられます。さらに企業は、社会的責任への取り組みをアピールすることもできます。その結果、企業ブランドの強化にもつながります。

一方で問題点としては、CFP算定のためのデータ収集や分析にかかる時間・コストが大きいという点が挙げられます。製品のライフサイクルは複数の企業・国をまたぐ場合もあり、必要な情報をすべて集めるのは容易ではありません。また、排出係数の設定や計算手法にばらつきが生じる恐れがあり、算定結果やその信頼性に関する議論も続いています。

さらに、いざCFPを導入しても、一般消費者に対してどのように情報を伝えれば効果的なのかという課題も存在します。単に数値を表示するだけでは理解が深まらない可能性もあるため、表示のデザインや情報提供の仕方に工夫が必要です。

カーボンフットプリント(CFP)の計算方法

CFPの計算では、目的の設定からデータの収集・評価まで、段階的なプロセスを踏むことが重要です。

一般的にCFPの算定は、ライフサイクルアセスメント(LCA)の考え方をベースにしています。これにより、製品ごとに原料調達や製造、流通、使用、廃棄という各フェーズで排出される温室効果ガスを網羅できます。計算には排出係数を用いるため、公的機関や国際規格が提示する指針にしたがって正確性を高めていくことが望まれます。

また、算定範囲を定める際には、社内外のステークホルダーとの調整が欠かせません。必要な情報の開示度合いや、どこまでを算定対象とするかなど、多くの検討項目があるので、プロジェクトチームの早期立ち上げがポイントとなります。

方針の検討

最初に、算定の目的や適用範囲、対象製品を明確にします。製品ごとの優先度や、算定結果をどのように活用するかを検討し、組織内で合意を得ることが重要です。こうした前段階での議論が曖昧なまま進むと、後の工程で計算方法やデータ収集範囲が不明確になり、結果の信頼性にも影響を及ぼす可能性があります。

算定範囲の設定

次に、ライフサイクルのどこまでを算定に含めるかを明確にします。一般的には原材料の生産や加工、製造工程、輸送過程、使用時、廃棄・リサイクルまでを含めますが、企業によっては一部範囲を限定して算定するケースもあります。ここで設定した範囲によってカーボンフットプリントの最終値が変わるため、透明性を確保できるように方針を社内外に共有することが重要です。

カーボンフットプリントの算定

収集した活動量データに排出係数を掛け合わせることで、各工程の温室効果ガス排出量を数値化します。例えば、輸送段階では輸送距離やトラックの燃費を基にして排出量を計算します。すべての工程について類似の計算を行い、最終的に合計値を製品単位の排出量として算出します。

検証・報告

算定した結果は社内外の専門家や第三者機関の検証を受けることで信頼性を高めます。報告書としてまとめる場合には、どの範囲を算定し、どの係数を用いたのか、算定方法や根拠を明記することが求められます。さらに、消費者向けにはわかりやすさを重視して、カーボンフットプリントの合計値や自社同一製品/ルールでの比較などを見せる工夫が有効です。

評価・活用

最終的に算定された排出量をもとに、どの工程で削減効果が見込めるかを検討し、戦略的に改善策を実行していきます。例えば、製造工程のエネルギー効率化や廃棄物削減、サプライチェーン全体での脱炭素化など、幅広い取り組みが考えられます。継続しながら定期的に見直すことで、CFPの活用価値は一層高まります。

カーボンフットプリント表示ガイドについて

環境庁は2025年2月に「カーボンフットプリント表示ガイド」を公表しました。このガイドはCFP表示や算定の背景情報を提供する際の指針を示したもので、実務の現実性と表示の妥当性のバランスを取った情報提供を推進し、企業の取組促進と消費者の行動変容につなげることを目的としています。

「カーボンフットプリント表示ガイド」では、製品に表示する項目として次のような項目を示しています。

- CFPの算定結果(可能なかぎり、単位はkg-CO2eを使用する)

- 算定の単位(機能単位/宣言単位)

- ライフサイクルステージ

- 算定報告書へのアクセス

- (必要な場合)説明文

また、CFP表示の基本原則として次の5項目を挙げています。

- 信用性/信頼性

- ライフサイクル(すべての段階を考慮すること)

- 比較可能性(同じ製品、サービス群で比較できること)

- 透明性(CFP算定手段の明示)

- 地域性

「カーボンフットプリント表示ガイド」は環境庁のホームページで公開されています。製品にCFPを表示する際の指針として参考にしてください。

(環境庁HP)「カーボンフットプリント表示ガイド」の公表について

各国のカーボンフットプリント表示状況

CFPの表示は、日本だけでなくさまざまな国でその制度の導入や検討が進んでいます。

例えば、アメリカなどでは自主的なCFP表示が広まりつつあり、大手企業を中心に独自の指標を設定してマーケティングに活かす動きがみられます。また、EUでは義務化が進んでおり、表示ガイドラインの策定やLCA手法の標準化を通じて消費者がより適切な製品選択をできるような枠組みが整備されてきています。

日本では、環境省が関係者と協議しながら「カーボンフットプリント表示ガイド」を公表し、企業が取り組みを進めやすい環境づくりを進めています。将来的にはさらに具体的な認証制度や表示義務化の可能性も取り沙汰されており、グローバル水準での取り組みと歩調を合わせることが求められています。

カーボンフットプリント(CFP)とライフサイクルアセスメント(LCA)の違い

CFPとLCAはいずれもライフサイクル全体の環境負荷低減を評価する手法ですが、CFPは温室効果ガスに焦点を当てている点に特徴があります。

LCAはエネルギー使用量や資源消費量、廃液や廃棄物など、環境影響を幅広く評価する手法です。それに対してCFPは温室効果ガス排出量に特化した指標として、より焦点を絞っているのが特徴です。企業の立場から見ると、まず温室効果ガス削減に注力したい場合はCFPが有効な選択肢になります。

一方で、総合的な環境影響を評価したい場合にはLCAを実施し、その中の一つの軸としてCFPを位置づけるケースもあります。最近ではLCAとCFPを併用し、製品設計やプロセス改善で多様な環境負荷を総合的に低減する取り組みが注目されています。

まとめ

CFPは環境負荷削減を目指す企業・消費者にとって有益な情報を提供する仕組みです。引き続き算定と活用を進めることで持続可能な社会の実現に貢献していきましょう。

CFPが広がることで、製品ライフサイクルのあらゆる工程におけるCO2排出量が明確になり、課題発見と改善策の導入につながります。さらに企業側には、環境配慮型製品として消費者に訴求できる強みが生まれ、経済的なメリットも得やすくなるという利点があります。

制度的な整備や表示のガイドラインも整いつつある現在、企業が主体的にCFPを活用し、自社の排出削減や社会的責任を果たすことは今後ますます重要性を増していくでしょう。継続的かつ着実な取り組みを重ねることで、企業活動と地球環境が両立するより良い未来を共に築いていけるはずです。

NISSHAのサステナブル成形品「ecosense molding」の紹介

ecosense moldingは、NISSHAが展開するサステナブル成形品のブランドです。NISSHAは、パルプやバイオマスを原料とするサステナブル成形品を提供することで、石油由来プラスチックの使用量削減そして温室効果ガス排出量削減に貢献することを目指しています。

ecosense moldingは、おもにパッケージの分野で活用されており、「パルプシリーズ」と「バイオコンポジットシリーズ」の2つの製品群で構成されています。

パルプシリーズ

紙の原料であるパルプを主材料とした成形品です。紙の風合いを持ちながらプラスチック成形品のような形状自由度や緩衝性を備えた製品群を揃えています。

- (パルプシリーズのおもな製品)

- 発泡スチロールに代わる発泡パルプ成形品「PaperFoam(ペーパーフォーム)」

- プラスチックのように複雑な形状に成形できるパルプ成形品「Pulp-Injection(パルプインジェクション)」

- 大量生産に適したプレス加工によりパルプを成形する「Fiber-Forming(ファイバーフォーミング)」

バイオコンポジットシリーズ

樹脂とバイオマスを混錬・成形した製品群です。最大100%バイオマスを実現し、自然を想起させる美しい外観を備えた製品です。自然環境下では樹木と同じサイクルで生分解し資源循環に貢献します。

- (バイオコンポジットシリーズの主な製品)

- ウッドチップを配合した木質材のような外観を持つ成形品「Sulapac®(スラパック)」

- 植物由来の原料を使いながら高い耐久性も保つ成形品「modo-cell®(モドセル)」