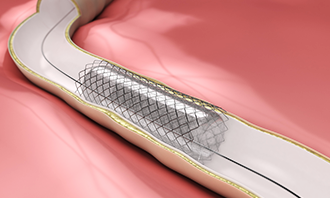

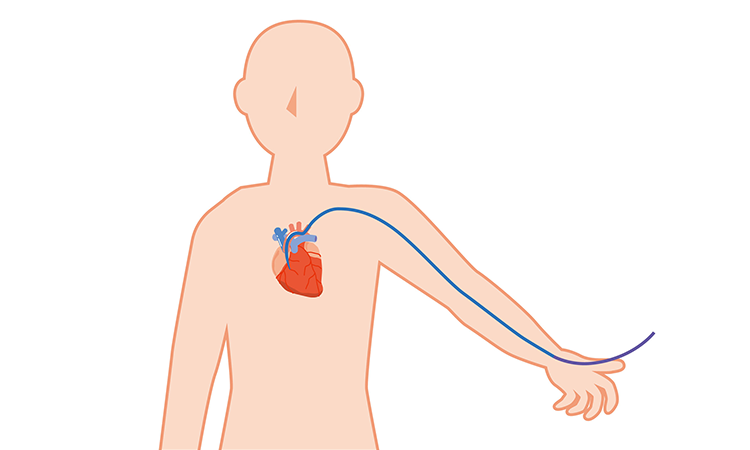

動脈硬化の進行により、心臓の表面を走り、心筋に血液を供給する動脈=冠動脈が狭くなると、狭心症や心筋梗塞などが起きる場合があります。その治療方法のひとつが、バルーンで血管を拡げてステントを挿入し、血管の中が拡がった状態を保つ心臓カテーテル治療です。その際に用いられるステントを冠動脈ステントと呼びます。 この記事では、冠動脈ステントとは何か、その歴史や種類、留置後の注意点を分かりやすく解説します。

冠動脈ステントとは

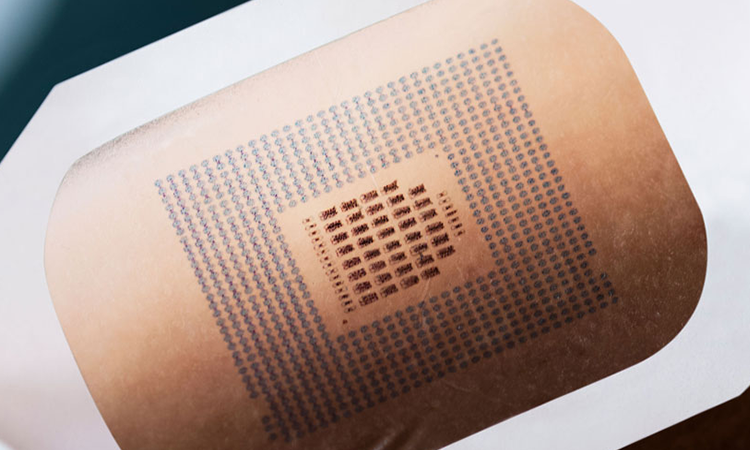

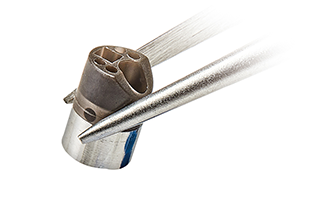

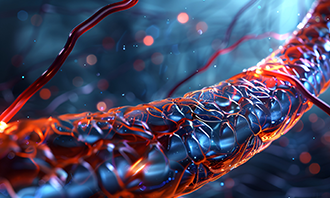

冠動脈ステントは、狭心症や心筋梗塞などの原因となる冠動脈の狭窄を治療する際に用いられる医療機器です。冠動脈ステントの形状にはチューブ型・コイル型・メッシュ型があり、骨格となる素材にはステンレス鋼のほか、タンタルやニッケルチタン合金が使用され、サイズは直径約2~3mm、長さ約20~30mmです。 多くはバルーンで拡張して留置しますが、形状記憶を持つニッケルチタン合金製のステントでは、萎めた状態で留置したものが体温によって自然に拡張するものもあります。近年は、表面に薬剤を付与して再狭窄を防ぐ薬剤溶出性ステント(DES)が主流となりつつあります。

冠動脈ステントの歴史

ステントという名称や発想の一部は、第一次世界大戦で多発した顔面外傷の形成術に使われた歯科材料に由来すると言われています。ロンドンの歯科医チャールズ・ステントは、ゴム状物質グッタペルカに基材を混ぜて強度や色を調整し、この材料を「ステント」として広めました。これが現在の冠動脈ステント開発の着想につながったとされています

日本で冠動脈ステント治療が一般化したのは1990年代半ば以降と比較的最近です。従来のバイパス手術に比べて傷口が小さく、入院期間も短いため患者さまの負担が少なく、世界的に普及しました。

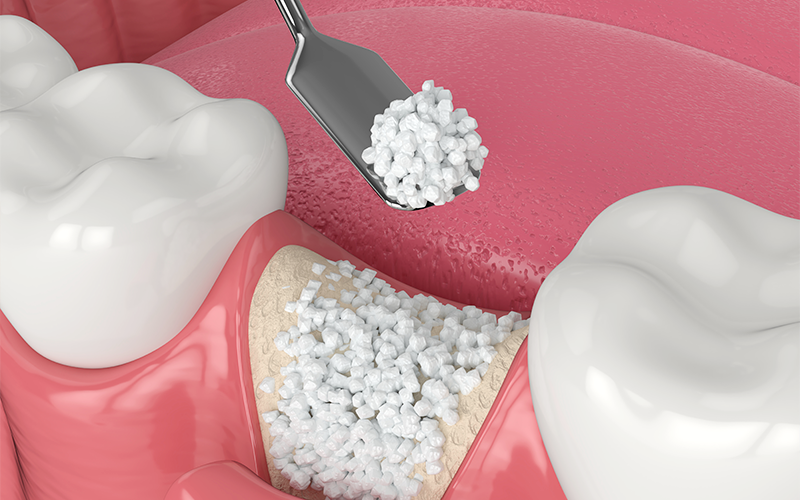

しかし、当初は約6~8カ月の間に新生内膜が形成され血管が再び狭くなる「再狭窄」が約20~30%の確率で生じるという課題がありました。これを克服するため、免疫抑制剤を塗布した薬剤溶出性ステントが開発され、現在は重症狭心症や心筋梗塞にも広く用いられています。

冠動脈ステントの留置後はどうなる?

冠動脈ステントの留置後は、血栓がステント内にできるのを防ぐために、抗血小板薬を服用する必要があります。これにより血液が固まりにくく、出血しやすくなるため、手術や麻酔に伴うリスクが通常より高くなる場合があります。

特に治療直後は抗血小板薬を2種類併用する期間があり、この間は出血リスクが高いため大きな手術は延期されることがあります。ただし、緊急手術が必要な場合は、薬の調整や麻酔方法の変更を行い、循環器内科医・外科医・麻酔科医が患者さまと相談しながら最適な方法を選択します。

また、再狭窄の可能性はゼロではなく、処方された薬を毎日内服することが大切です。新たな狭心症や心筋梗塞のリスクがあることから、高血圧や高コレステロールといった原因の継続的な治療と管理が求められます。

冠動脈ステント治療に使われる代表的なステントの種類

冠動脈ステントには大きく分けて、通常の金属製であるベアメタルステントと、表面に薬剤を塗布した薬剤溶出性ステントの2種類があります。一般的に太い血管にはベアメタルステントが、細い血管には薬剤溶出性ステントが用いられます。いずれの場合も、血栓を防ぐために抗血小板薬の内服が必要です。

ベアメタルステントは血管を拡げる効果はあるものの、血管壁の反応を抑えられず再狭窄が約20~30%と高い点が課題でした。しかし、ベアメタルステントでは抗血小板薬の服用が短期間で済むことが多い傾向にあります。

一方、薬剤溶出性ステントはこの問題を解決するために開発され、血管の修復反応を抑制して再狭窄率を10%未満に抑えることが可能となりました。ただし、長期にわたり抗血小板薬の服用を続ける必要があります。

どちらを用いるかは血管の状態や太さ、年齢や合併症など、患者さまの背景を考慮して決定されます。

医療機器の製造受託ならNISSHAにお任せください

NISSHAでは、シングルユース医療機器を中心に、カテーテル・チューブ、内視鏡用処置具、手術機器など、幅広い製造受託に対応しています。国内約6,000m2のクリーンルームはISO13485やQMS省令に準拠し、高度管理医療機器にも対応可能です。

京都本社のイノベーションセンターと製造工場を拠点に、研究開発から製造・包装・滅菌・出荷までワンストップでサポートします。安定供給と品質確保を実現するパートナーとしてご相談を承りますので、詳細につきましてはNISSHAの医療機器製造受託ページをご覧ください。