医療の現場では、患者さまの身体への負担を軽減できる「低侵襲医療機器」が重要な役割を担っています。 低侵襲医療機器には多くの種類があり、それぞれ低侵襲医療を支える重要な役割を担っています。内視鏡や腹腔鏡などの従来から使用されている機器に加え、近年では低侵襲医療技術やモノづくり技術のさらなる発展に伴い、手術支援ロボットといった先進的な低侵襲医療機器も登場しています。 この記事では、低侵襲医療機器の基本知識や、低侵襲手術のメリット・デメリット、低侵襲医療機器の主な種類について分かりやすく解説します。

低侵襲医療機器とは、医療機関で行われる検査・治療において、患者さまの身体を過度に侵襲しない医療機器のことです。

医療における「侵襲(しんしゅう)」とは、生体内部に傷やダメージを与える刺激全般や医療行為を指します。「低侵襲(ていしんしゅう)医療」は、身体に与える侵襲をできる限り抑えた医療のことです。

低侵襲医療機器は、痛みや発熱、出血といった検査後・術後の負担軽減を目的として開発されており、患者さまのQOL(生活の質)向上を支え回復を早めるものとして、導入が進んでいます。

医療における侵襲性とは

医療における侵襲性とは、検査・治療といった医療行為による患者さまの身体への影響やダメージ、リスクの程度を示す概念です。侵襲性が高いほど患者さまにかかる心身的な負担は大きくなり、治療後の回復に要する時間や合併症リスクも増大する傾向にあります。

患者さまにとって、痛みや不快感などの負担を伴う医療行為は、基本的に侵襲性が高いといえます。例として、皮膚の切開や体の一部の切断を伴う外科手術は、比較的侵襲性の高い医療行為に分類されます。

一方で、身体への直接的な処置を行わない医療行為は侵襲性が低く、特に外科手術を伴わない薬剤治療や酸素療法などは「非侵襲的治療」とも呼ばれることがあります。

医療倫理や患者さまの権利が重視される現代医療では、低侵襲治療技術のニーズが高まっています。最先端医療の進展も相まって、これまで侵襲性が高いとされてきた医療行為も少ない負担で行えるようになりつつあります。

低侵襲医療機器を使う「低侵襲手術」とは

適切な低侵襲医療機器を用いることで、低侵襲手術を実現できます。低侵襲手術とは、その名の通り患者さまの身体へのダメージを可能な限り抑えた外科手術のことです。

代表的な低侵襲手術としては、「腹腔鏡下・胸腔鏡下手術」「内視鏡下手術」「IVR治療」などが挙げられます。これらの低侵襲手術では、大きな切開を避け、小さな器具やカメラを体内に挿入しながら病変部位を的確に治療します。

低侵襲手術は、従来の手術と比べて患者さまの身体的負担が少ないほか、安全性も高いことが特徴です。そのため、合併症リスクが高い方や、体力の低下が見られる高齢者、さらに身体への負担を極力避けたい小児の治療においても有用な選択肢となります。

ただし、すべての患者さまや疾患に対して低侵襲手術が最適とは限りません。疾患の進行度や患部の位置、手術の難易度などによっては、従来の手術方法のほうが適しているケースもあります。

低侵襲手術のメリット

低侵襲手術の最大のメリットは、身体へのダメージを最小限に抑えられるという点です。

皮膚を大きく切開せずに済むため、術後の痛みが少なく、回復も比較的早くなります。手術後の入院期間も短縮されやすく、社会生活や日常生活の早期復帰も目指せます。また、治療に伴う出血や傷口からの感染リスクも抑えられることから、免疫力が低下している高齢者や持病を抱える方にとっても安全性の高い選択肢となります。

加えて、低侵襲手術は切開部が小さいため、術後の傷跡が目立ちにくくなります。こうした美容面でのメリットは、精神的な負担の軽減にもつながります。

低侵襲手術のデメリット

低侵襲手術は視野や操作範囲が限られるため、従来の手術に比べて技術的な難易度が極めて高く、手術時間が長引く傾向にあります。

また、低侵襲手術特有の合併症リスクも指摘されています。たとえば腹腔鏡手術では、皮下気腫やコンパートメント症候群といった合併症を起こす可能性はゼロではありません。

低侵襲医療機器の種類

ここからは、実際の医療現場でも広く活用されている代表的な低侵襲医療機器製品を4つ紹介します。

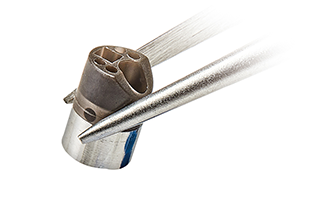

内視鏡

内視鏡とは、広義にはを指す言葉です。内視鏡の先端には小型カメラが内蔵されているほか、器具を出し入れするための小さな穴が開いており、腫瘍やポリープの早期発見を目的とした検査やがん治療にも用いられます。

ただし、狭義には「内視鏡」と呼ぶ場合、胃カメラや大腸カメラなどの消化器系の内視鏡を指すことが多いです。消化器系の内視鏡検査では、病状に応じて口や肛門など身体の自然な開口部から内視鏡を挿入し、モニターに映し出された映像で身体内部の様子を観察します。内視鏡手術では、内視鏡を挿入した後、先端部の穴から器具を出して腫瘍やポリープを切除します。

侵襲性の高い一般的な開腹手術に比べて、痛みが少ない・回復が早い点がメリットです。

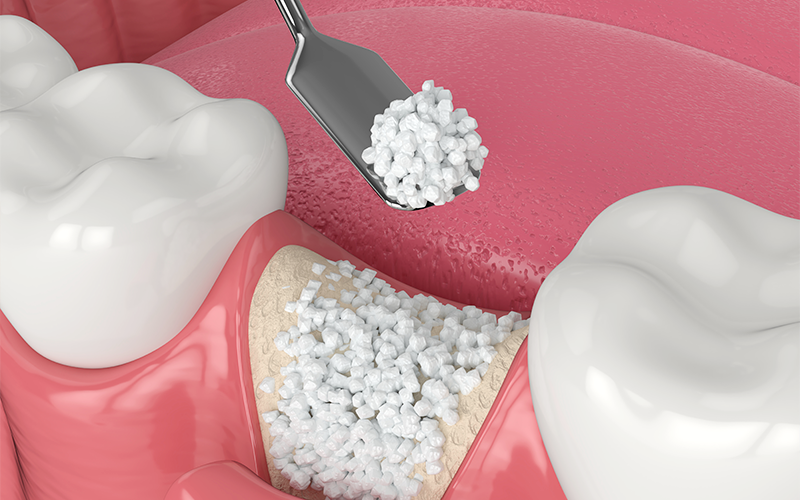

腹腔鏡・胸腔鏡

腹腔鏡はお腹(腹腔)、胸腔鏡は胸(胸腔)の中を観察する機器です。小さな切開口からカメラや専用の手術器具を挿入し、モニターで確認しながら操作を行います。

胃や腸、肺といった臓器は腹腔や胸腔という囲まれた空間内に存在しているため、従来の開腹・開胸手術では皮膚を大きく切開する必要がありました。しかし、直径5~10mm程度の腹腔鏡・胸腔鏡を用いれば、皮膚に数cm以下の小さな切開口をいくつか開けるだけで済み、術後の回復も比較的早くなります。

腹腔鏡は、胆石症、胃がん、大腸がん、婦人科疾患に、胸腔鏡は肺がんや感染症の検査・手術などに使用されています。

手術支援ロボット

手術支援ロボットとは、医師の手の動きを精密に再現し、より安全で正確な操作を可能とする医療機器です。患者さまの身体に小さな切開口を開けて侵襲性の低い手術を行う点は鏡視下手術と共通していますが、手術支援ロボットはコンピューター制御によってロボットアームを動かします。

代表的な手術支援ロボットとしては、米国インテュイティブサージカルが開発した「ダヴィンチ(da Vinci)」が挙げられます。

ダヴィンチでは、術者(医師)がコンソールと呼ばれる操作席に座り、モニターで内視鏡画像を確認しながら手元のコントローラーを操縦します。ロボットアームを介して手術器具を動かすことで、人の手による鏡視下手術では難しかった繊細な操作や複雑な縫合も高精度かつ安定的に行えるようになります。

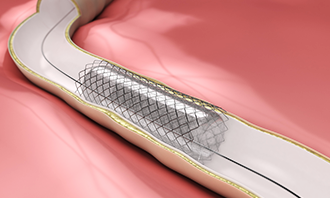

血管造影装置・アンギオ装置

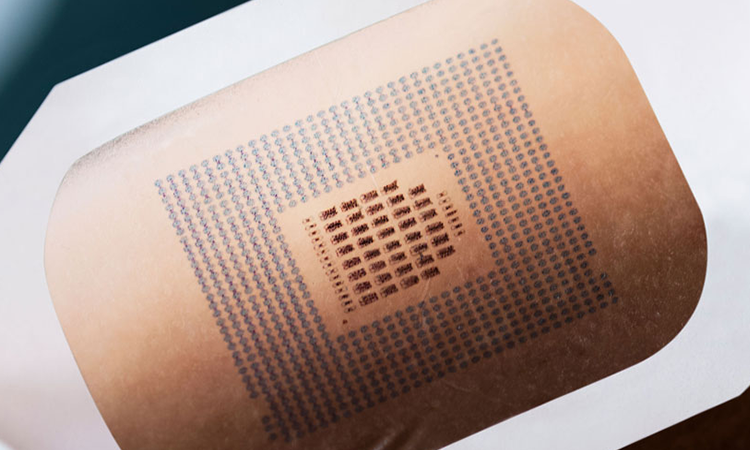

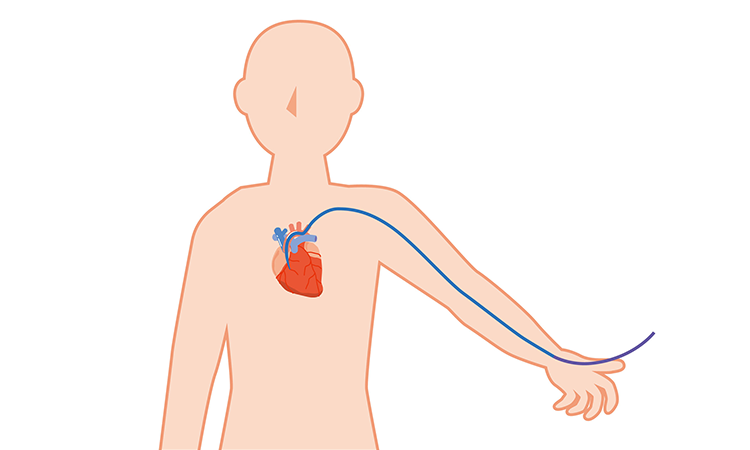

血管造影装置・アンギオ装置とは、カテーテルを動脈または静脈に挿入して、血管内部をリアルタイムで映し出す医療機器です。カテーテルから造影剤を注入し、連続的にX線画像を撮影して血管の状態を可視化できます。「アンギオグラフィ(Angiography)」とも呼ばれています。

血管造影装置・アンギオ装置は、主に心筋梗塞や脳梗塞といった血管に関わる疾患の診断・検査に用いられます。診断の結果、治療が必要と判断された場合には、同じ装置を使って画像を見ながら血管内で処置を行う低侵襲治療(IVR:画像下治療)を行うこともあります。

医療機器開発・製造受託ならNISSHAにお任せください

NISSHAでは、低侵襲医療機器を含む幅広い医療機器の「製造から出荷までワンストップでの受託体制」を整えています。多様な領域で培ってきた精密加工の技術と量産ノウハウを生かし、高品質かつ信頼性の高い医療機器を製造いたします。詳細につきましてはNISSHAの医療機器製造受託ページをご覧ください。

低侵襲医療機器の開発や製造受託をご検討の際は、ぜひ一度NISSHAにご相談ください。