滅菌バッグは、医療現場において医療機器の無菌性を確保するために使用される重要な包装材料です。医療機器を滅菌処理した後も、長期間にわたり無菌状態を維持するために設計されており、患者さまに対する安全な医療の提供において欠かせない役割を果たしています。 当記事では、医療現場での滅菌バッグの使用方法や注意点、滅菌包装の種類について解説し、安全な医療機器管理のために押さえておくべきポイントを紹介します。

滅菌バッグとは?

滅菌バッグとは、滅菌した機器の無菌性と性能維持を目的として使われる、袋状の包装材料です。機器の無菌性が重要となる医療現場において、医療機器が使用されるまで無菌性を維持するための包装として使われています。

滅菌バッグの構造は、滅菌不織布や滅菌紙といった微生物を通さない素材と、内部の視認性を確保できるプラスチックフィルムを組み合わせています。

滅菌不織布や滅菌紙は滅菌剤に対する透過性を持つため、滅菌バッグに機器を入れたまま滅菌工程を行えます。滅菌方法には、高圧蒸気滅菌や酸化エチレンガス滅菌、過酸化水素ガス滅菌など種類があり、それぞれ滅菌剤や温度などが異なります。そのため、各滅菌方法に適した滅菌バッグを選んで使用する必要があります。例えば、オートクレーブ対応の滅菌バッグであれば、オートクレーブ滅菌処理時の高圧蒸気に耐えられる材質となっています。

なお、滅菌バッグは単回使用で無菌性が発揮できるように作られており、再利用はできません。

滅菌の必要性

医療機器に滅菌が必要とされるのは、安全な医療を患者さまに提供するためです。

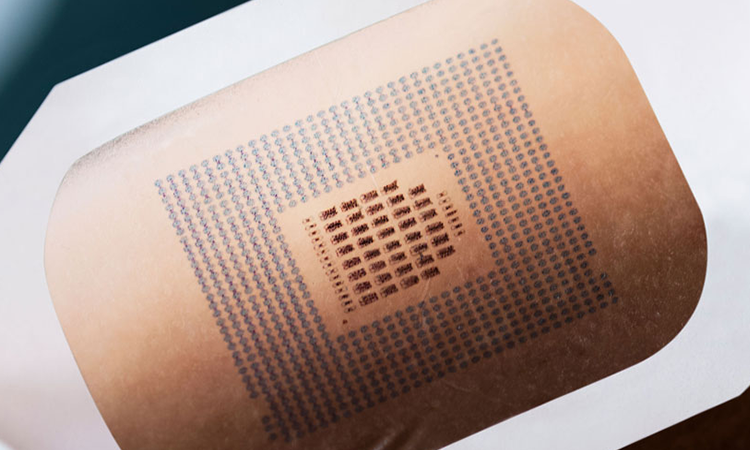

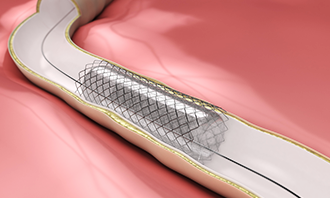

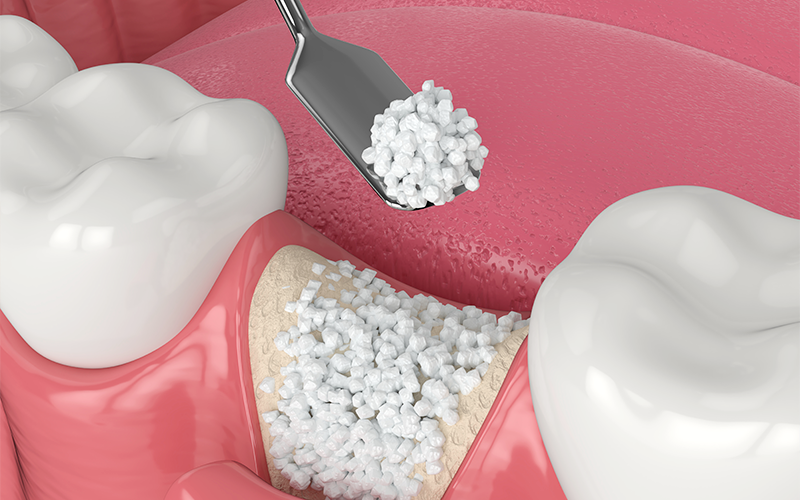

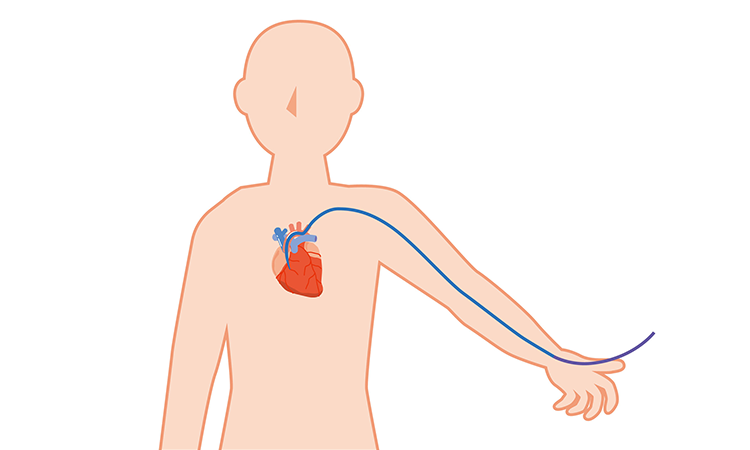

医療機器を使用する場合、該当の機器が微生物で汚染されていると感染症のリスクが発生します。特にメスやカテーテルなどのクリティカル器具は患者さまの組織を侵襲するため、汚染されている場合の感染症リスクはより高くなります。

医療機器は滅菌によって無菌性が保証され、患者さまに対して安全な医療を提供できます。

滅菌バッグの使い方

滅菌バッグを使うときは、下記の手順で使用します。

-

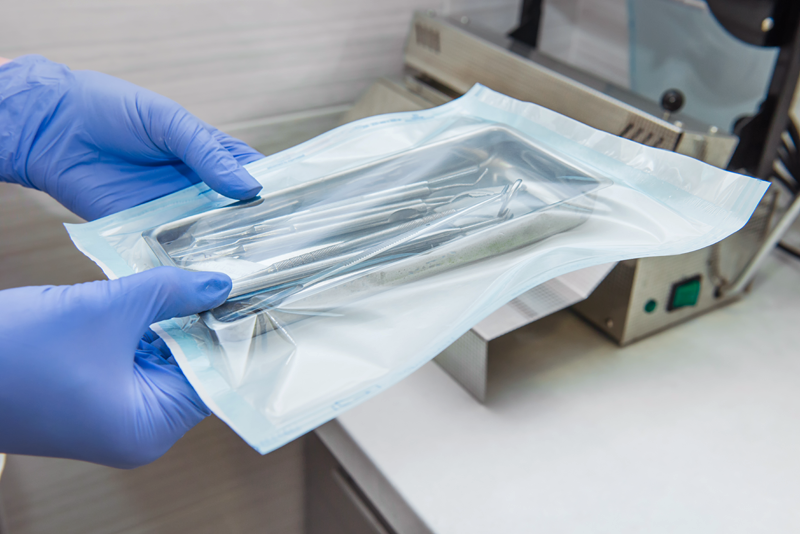

- 医療機器を入れる

- 医療機器のサイズに合う滅菌バッグを使用して、中に機器を入れます。滅菌剤の浸透や滅菌条件の達成を確認する場合は、医療機器と一緒に包装内部用インジケーターも入れます。

なお、滅菌バッグから医療機器を取り出す際に接触による汚染が起こらないよう、持ち手側は開け口に来るようにします。

-

- シールを行う

- 医療機器を入れた後は滅菌バッグを閉じて、シールを行います。

滅菌バッグのシールは、包装材料内側にある接着層を溶かして圧着するヒートシールが一般的な方法です。

-

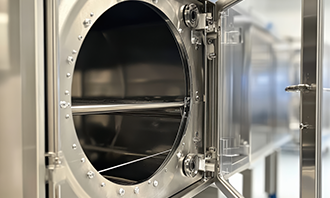

- 滅菌する

- シールの後、滅菌バッグを滅菌器に入れて滅菌処理を行います。

滅菌器内は、滅菌剤が十分に浸透するように滅菌バッグの過積載を避け、なるべく滅菌物同士の隙間を空けて配置します。

滅菌済みの滅菌バッグは、医療機器を使用するときまで所定の場所で保管します。

滅菌バッグを使うときの注意点

滅菌バッグを使うときは、滅菌効果と無菌性を維持するために以下の注意点を押さえることが大切です。

- 適したサイズと強度のものを使う

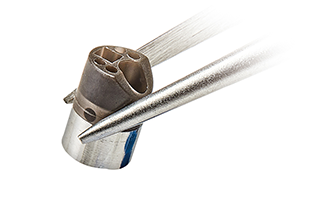

- 医療機器の形状や重さを考慮して、適したサイズと強度の滅菌バッグを使用します。先端が鋭利な医療機器は、シリコンキャップなどで先端を保護した上で滅菌バッグに入れます

- 滅菌方法に適した滅菌バッグを選ぶ

- 滅菌方法に適した滅菌バッグを選択します。滅菌方法はそれぞれ滅菌剤や温度などが異なるため、各滅菌方法に適した滅菌バッグを選んで使用する必要があります。

- 適したヒートシーラーを使う

- シールに使用するヒートシーラーは、滅菌バッグのシール条件や用途に合う製品を使います。ヒートシーラーには、主に下記の3種類があります。

| インパルスタイプ | 電源投入後にすぐ使用できます。シール時に冷却工程があり、連続使用には向きません。 |

|---|---|

| 定温保持タイプ | 電源投入から使用できるまでに時間がかかるものの、温度設定が可能です。冷却工程もなく、連続使用に向いています。 |

| エンドレスシールタイプ | コンベアで連続的にシールができ、サイズが大きい滅菌バッグにも使えます。 |

- 扱うときは手指の消毒および手袋の着用を行う

- 滅菌バッグを扱うときはバッグ本体や内部の医療機器が汚染されないよう、手指の消毒や手袋の着用を行って無菌操作をします。

- 一度汚染されたものは使わない

- 床に落としたなど、一度汚染された滅菌バッグは使わないようにします。

- 適切に保管をする

- 滅菌バッグは扉付きの戸棚に保管します。戸棚に扉がない場合は、人通りが少なく、床・天井・壁から距離を取った場所に保管します。

また、水道近くなどの湿気を帯びる可能性がある場所は適していません。

滅菌ラップ

滅菌ラップとは、医療機器を中に置いて包み込むように包装する包装材料です。滅菌バッグよりも大きいサイズの製品が多く、手術に使用する器械セットなどの包装に適しています。

滅菌ラップは撥水性・バリア性に優れた不織布で作られているため、包装した状態のまま滅菌が行えることが特徴です。

滅菌ラップを使用するときは、広げた滅菌ラップの中央に医療機器を置き、適切な折り方で包装します。包装できたら滅菌テープで留めて包装は完了です。ヒートシールによるシールは必要ありません。

滅菌ラップの注意点は、包装に一定の技術が必要となる点です。余計な折り目やシワができないように折ることはもちろん、開封しやすさを考えて折り返しを作りながら包装する必要があります。

滅菌コンテナ

滅菌コンテナとは、医療機器を内部に収納して滅菌・保管ができる箱型の包装材料です。硬質な素材で作られているため、重量がある器械セットの包装に適しています。

滅菌コンテナの主な構造は、本体・フタ・パッキン・フィルターです。コンテナ本体に医療機器を収納して、フタを閉めてロックをかければ内部が密閉されます。

滅菌コンテナの特徴は、ヒートシーラーや包装の技術が不要で、簡単な操作で医療機器の包装・展開が行えることです。バリア性を維持するにはフィルターを適宜交換すればよく、使用後も再利用できます。

ただし、滅菌コンテナは再利用する関係上、本体やフィルターの破損・故障が発生する可能性があります。使用前に本体をよく検査し、異常がないことを確認する必要があります。

滅菌バッグの使用期限の決め方

滅菌バッグは、医療機器を滅菌した状態でいつまでも保管できるわけではなく、使用期限が決められています。

滅菌バッグの使用期限には下記の2つの考え方があります。

時間依存型無菌性維持

時間依存型無菌性維持とは、滅菌を行った医療機器の無菌性は時間経過によって損なわれるという考え方です。英語表記である「Time Related Sterility Maintenance」の頭文字を取って「TRSM」と呼ばれます。

時間依存型無菌性維持の考え方では、包装材料や包装形態に応じて滅菌バッグの使用期限を設定し、使用期限内に医療機器を使用するように管理します。

日本では、時間依存型無菌性維持で使用期限を決める施設が多い傾向です。滅菌バッグの使用期限は1~6カ月となっているケースが多くなっています。

事象依存型無菌性維持

事象依存型無菌性維持とは、滅菌物を汚染する可能性のある事象が存在すれば、滅菌を行った医療機器の無菌性は時間にかかわりなく破綻するという考え方です。「Event Related Sterility Maintenance」の頭文字を取って「ERSM」と呼ばれます。

事象依存型無菌性維持の考え方では、滅菌物を汚染する可能性のある包装材料、包装形態、滅菌方法、保管条件、搬送方法、取り扱い方法などを管理します。

一方、保管の時間は無菌性にかかわりを持たないと考えるため、原則として使用期限は設定しません。ただし、実際には各事象を総合的に考慮し、施設の状況に合わせて使用期限を設定する必要があるとされています。

医療機器の製造ならNISSHAにお任せください

NISSHAでは、設計から製造、組立、包装、出荷まで一貫した医療機器の開発・製造を行っています。また、滅菌前一次包装から、滅菌業者への依頼にも対応することが可能です。滅菌包装以降の工程のみのご依頼も承りますので、お気軽にご相談ください。