凍結乾燥とは、熱を加えずに水分を除去する乾燥技術であり、食品・医薬品・生体試料などの分野で広く活用されています。水分を含む素材を低温で凍結させた後、真空環境で氷を昇華させることで、成分の構造や機能を損なうことなく乾燥が可能です。 この記事では、凍結乾燥の基本原理や他の乾燥法との違い、実際のプロセス、各分野での具体的な活用例などを丁寧に解説します。

凍結乾燥とは

凍結乾燥とは、物質を低温で凍結させた後、凍結状態のまま昇華によって水分を除去する乾燥技術です。氷が直接水蒸気になる昇華現象を利用して加熱による成分変性を防ぎ、素材本来の性質を保ったまま乾燥させることが可能です。

食品分野では「フリーズドライ」として知られ、味噌汁やインスタントコーヒーなどの長期保存に利用されています。一方、医薬品や生体試料保存では、微生物・タンパク質の構造を壊さずに無菌かつ安定した状態で保存できることが重視されます。

凍結乾燥は単なる保存技術にとどまらず、高度な品質管理が求められる分野にも応用されています。

凍結乾燥の原理

通常の乾燥は液体の水分を加熱して蒸発させますが、凍結乾燥では氷が直接水蒸気に変わる昇華現象を利用します。

この昇華を可能にするには、物質を氷点以下で凍らせた上で、三重点(610.6Pa)よりも低い圧力環境を作り出す必要があります。三重点では氷は液体を経由せずに気体となり、温度変化を抑えたまま水分を取り除けます。

凍結乾燥はこの特性から、熱に弱い食品や医薬品、微生物・タンパク質などの成分を変性させずに長期保存できる技術として、幅広い分野で利用されています。

凍結乾燥と真空乾燥の違い

凍結乾燥と真空乾燥は、いずれも低温環境で素材を乾燥させる方法ですが、原理と適用分野には明確な違いがあります。

真空乾燥は、気圧を下げることで液体の沸点を低下させ、比較的低温でも水分を蒸発させる技術です。密閉された乾燥器内を減圧状態にし、ヒーターなどから加えられた熱で水分を蒸発させ、真空ポンプによって蒸気を効率的に排出します。これにより、素材の内部までむらなく短時間で乾燥させることが可能です。

一方、凍結乾燥は、素材内の水分を事前に凍結させた後、真空状態で昇華(固体から気体への変化)させて乾燥を行う手法です。氷が液体を経由せずに直接水蒸気となるため、熱による成分変化が起きにくく、素材の構造や成分を安定したまま保存できます。

真空乾燥は加熱による気化が前提のため、ある程度の熱変性が許容される素材に向いています。対して凍結乾燥は、熱に弱い高分子化合物や医薬品、食品など、成分の品質を保つ必要がある分野に適しています。

凍結乾燥と加熱乾燥の違い

加熱乾燥(温風乾燥)は、電気やガスなどのエネルギー源で加熱した空気を素材に吹き付け、水分を蒸発させることで除去します。仕組みがシンプルで運用コストが低く、多くの食品加工や日用品の乾燥に広く用いられています。

しかし、加熱乾燥では素材が直接高温にさらされるので、熱に弱い成分は変性しやすく、色や風味の劣化、ひび割れなどの問題が生じやすい傾向があります。また、外側から乾燥が進むため、内部との乾燥速度に差が生まれ、仕上がりにムラが出ることもあります。

一方で凍結乾燥の場合は、熱による成分の分解や変性を防ぎつつ、素材の色、香り、味、栄養価、さらには構造までも維持できるので、2つは目的に応じて使い分けられます。高分子化合物や医薬品などには凍結乾燥が、日常消費品や大量加工には加熱乾燥が適しています。

凍結乾燥のやり方

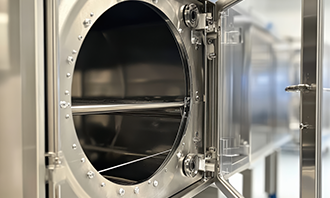

凍結乾燥は、単に試料を凍らせて乾燥させるだけの作業ではなく、いくつかの工程を段階的に経て進められます。大きく分けて「予備凍結」「一次乾燥(昇華乾燥)」「二次乾燥(仕上げ乾燥)」の3ステップから構成され、それぞれが最終製品の品質を左右します。 特に医薬品や生体試料保存においては、各段階の温度や圧力管理が極めて重要です。

予備凍結

凍結乾燥の最初の工程は、対象となる試料を十分に凍結させる「予備凍結」です。一般的には-30℃から-80℃程度の温度域で、低温水槽やフリーザーを用いて行います。単純な水であれば0℃で凍結しますが、医薬品や生体試料などは複数の成分を含んでおり、共晶点はさらに低くなります。例えば食塩水は-21.3℃で凍結するなど、組成によって凍結までの挙動が異なります。

予備凍結の段階で不均一な凍結が起こると、後の乾燥工程で昇華が進みにくくなったり、試料の構造が破壊されたりする可能性があります。したがって、凍結速度や温度分布を精密に管理し、試料全体を均一に凍結させなければなりません。

一次乾燥

予備凍結された試料を高真空下で昇華乾燥する工程が一次乾燥です。ここでは氷が液体を経由せずに直接水蒸気として除去される「昇華現象」を利用します。ただし、昇華は一気に進むわけではなく、試料表面から徐々に内部へとゆっくり進行します。

この工程で重要となるのが、崩壊温度(Collapse Temp.)の管理です。乾燥中の温度がこの温度を超えると試料が軟化し、構造が崩れるおそれがあるので、真空度の調整や熱の供給は慎重に行う必要があります。一次乾燥は時間がかかる工程ですが、製品の品質を左右するため、精密な制御が求められます。

二次乾燥

一次乾燥によって氷を昇華させた後も、試料内部には「結合水」と呼ばれる分子レベルで残る水分が存在します。二次乾燥はこの結合水を取り除き、最終的な乾燥度を高める仕上げ工程です。

二次乾燥によって得られる製品は、含水率が非常に低く、化学的に安定した状態になります。医薬品やバイオ試料では、この工程によって長期保存性が格段に向上します。凍結乾燥の真価は、この最終段階において発揮されると言えます。

凍結乾燥の利用用途

凍結乾燥は食品・医薬品・生体試料など、品質保持が求められるさまざまな分野で活用されています。ここでは、各分野での利用用途を詳しく解説します。

食品製造

食品分野では、「フリーズドライ食品」として凍結乾燥が広く知られています。味噌汁やスープ、インスタントコーヒーなどが代表例であり、素材の風味、色、栄養成分を損なわず、常温で長期間保存できることが大きな特徴です。加熱乾燥に比べて品質保持に優れており、調理の利便性も高いため需要が拡大しています。

凍結乾燥された食品は多孔質構造を持ち、水分の再吸収が早いため、お湯などを注ぐだけで素早く元の状態に戻せます。さらに、乾燥後の重量が大幅に軽減され、輸送コストの削減や非常食としての活用にも適しています。今後は健康志向の高まりに伴い、高品質な乾燥食品の市場拡大も見込まれています。

医薬品製造

凍結乾燥は、ワクチンや抗体医薬品、ペプチド医薬品など、熱や湿度に弱い医薬成分の安定化と長期保存を目的として広く用いられています。特に高分子医薬品は構造が繊細で、通常の乾燥方法では分解や変性が起きやすいため、凍結乾燥が適しているとされています。 凍結乾燥された医薬品は固形状態で無菌性を保ちやすく、低含水状態で保存されるので化学的安定性が高まり、冷蔵や冷凍による温度管理の負担を軽減できる利点もあります。製薬メーカーでは、製品の均一性と品質を確保するため、乾燥工程の最適化や専用装置の開発にも注力しています。

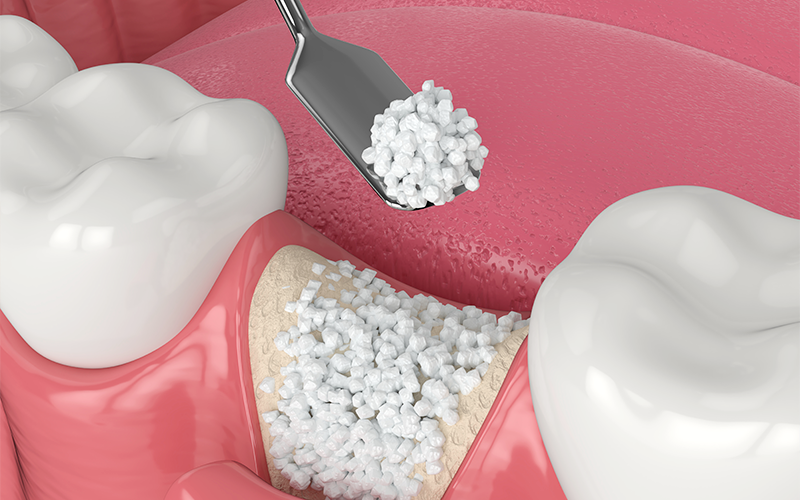

生体試料保存

微生物、細胞、酵素、DNAなど、生物学的活性を保ったまま保存する必要がある対象に対し、凍結乾燥は極めて有効です。水分を除去して酵素反応や微生物の代謝を停止させ、長期保存中の変性リスクを抑えられます。

特に微生物の菌株保存やワクチンの安定化、研究試料の輸送などにおいては、常温でも保存可能な点が重宝されています。将来的には再生医療やバイオプリンティングといった先端分野への応用も期待されています。

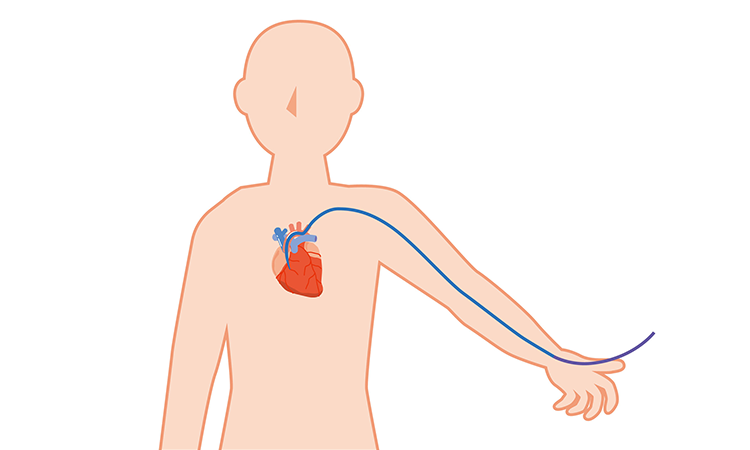

医療機器の製造受託ならNISSHAにお任せください

NISSHAでは幅広い医療機器の製造受託を行っております。医療機器の製造についてお悩みの方はぜひご相談ください。 詳細につきましてはNISSHAの医療機器製造受託ページをご覧ください。