MDSAPとは、「医療機器単一調査プログラム」のことで、アメリカをはじめとした複数の参加国によって採用されたスキームです。日本もMDSAPの参加国の1つであり、国内における医療機器製造販売業者および製造業者は認証を受けることでこのプログラムを利用できます。 海外展開を検討している医療機器製造販売業者および製造業者がMDSAP認証を受けることで、手続きの効率化や国際的な競争力の向上といったさまざまなメリットを得られます。 この記事では、MDSAPの概要や参加要件から、MDSAP認証を受けるメリット、さらに日本と諸外国におけるMDSAP利用の現状まで詳しく紹介します。

MDSAPとは

MDSAPとは、「Medical Device Single Audit Program」の頭文字をとった略称であり、日本語では「医療機器単一調査プログラム」といいます。

医療機器の品質管理システムに関する審査が一定の質を保ちつつ、実施したQMS調査結果(MDSAP調査報告書)の各国での活用を目指すプログラムであり、日本、アメリカ、オーストラリアをはじめとした複数国が参加しています。

参加国は、「MDSAP調査機関」と呼ばれる民間審査機関に医療機器の製造管理・品質管理調査(QMS調査)を依頼し、その調査結果を各国で活用する仕組みです。

MDSAPの参加国とオブザーバー

MDSAPの参加国は、日本・アメリカ・オーストラリア・カナダ・ブラジルの5カ国です。日本では、厚生労働省と独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)が参加しています。

公式オブザーバーとしては、EU(欧州連合)・WHO(世界保健機関)・イギリスが参加しています

また、MDSAPを支持しその調査結果を活用する国は「アフィリエイトメンバー」と呼ばれ、韓国・台湾・アルゼンチン・シンガポール・メキシコ・ケニア・イスラエルが参加しています。

MDSAPの運営を行う組織は「RAC(Regulatory Authority Council:規制当局協議会)」と呼ばれており、各国2名の代表者で構成されます。RACで定期的に実施される対面会議には、参加国はもちろん、公式オブザーバーやアフィリエイトメンバーの代表者も参加します。

※2024年4月時点

MDSAPの審査プロセス

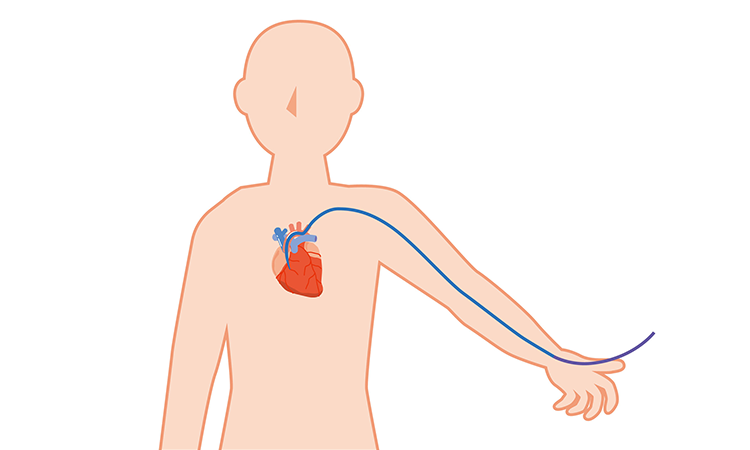

MDSAP認証を受けるためには、まずMDSAP調査機関に審査の申請を行う必要があります。MDSAPの主な審査プロセスは、下記の通りです。

- 【STEP1】MDSAP調査機関への申請・契約

- 【STEP2】第一段階審査

- 【STEP3】第二段階審査

- 【STEP4】認証の推薦

- 【STEP5】MDSAP認証書の発行

なお、MDSAP認証書発行後は、基本的に「維持審査」が年に一度、「更新審査」が3年ごとに行われます。 審査の内容は、その製品が法規制要件を満たしているかどうかを確認するための適合性審査です。基本的にISO 13485の要求事項に基づいて審査が行われますが、各国の規制当局が独自の追加要求を設定できます。例えば、日本企業がアメリカに医療機器を輸出する際は、アメリカ食品医薬品局(FDA)が定める21 CFR Part 820の要件なども満たす必要があります。

MDSAP認証を受けるメリット

医療機器メーカーがMDSAP認証を取得すると、海外展開時におけるさまざまな手続きの効率化や国際的な競争力の向上につながるさまざまなメリットを得られます。 ここからは、MDSAP認証を受ける主なメリットを3つ紹介します。

参加国の医療機器に関する審査を一本化できる

MDSAP認証を取得していない場合、日本国内で製造した医療機器を海外に流通させる際には、それぞれの国で個別にQMS調査を受けなければなりません。

しかし、MDSAP認証を受けると、MDSAP参加国で必要となるQMS調査が一本化されます。そのため、参加国への流通準備にかかる工数を大幅に削減できるほか、国ごとの審査基準の違いによる混乱を回避しながら円滑に海外展開を進められるようになります。

参加国の調査機関や製造施設・支社との調整作業を減らせる

製造した医療機器がMDSAP認証を受けることは、輸入企業にとってもメリットがあります。輸入企業は、海外から医療機器を輸入する際、その製品が自国の規制に適合しているかを確認し、必要な認証を得るために製造施設・支社などとの調整作業を行わなければなりません。

しかし、MDSAP認証を受けた医療機器の場合は、輸入する際に認証結果を共通で活用でき、調整作業がスムーズになります。そのため、MDSAP認証取得製品は海外の輸入企業からの信頼性と需要が高まります。結果として、輸出企業にとっても「国際的な競争力の向上」といったメリットが期待できます。

コストを減らせる

PMDAが公開する資料「MDSAPの概要について」https://www.pmda.go.jp/files/000268348.pdfの56ページ「MDSAP利用申請における手数料の新設」に下記の通り記載されています。

- MDSAP参加以降、日本はMDSAP認証機関に対する認定評価活動(実地でのMDSAP認証機関に対する認定評価等)に協力。

- 本活動に要した人件費・旅費について、令和3年度末までの試行的受入れ期間については、行政側で負担していたところ。令和4年度以降の本格受入れ期間について、当該費用を受益者が負担する(即ち、MDSAP利用申請を行う申請者が当該費用を負担。MDSAP利用申請を行わない申請者からは負担させない。)。

- 上記を目的として、MDSAP報告書利用申請手数料)(医薬品医療機器総合機構審査等業務・安全対策業務関係業務方法書第102条記載)として新たに1施設あたり、200,000円徴収する。(ただし、複数同時申請において同一の調査対象施設に対して重複して徴収しない。)

※2024年4月時点

日本におけるMDSAP利用の現状

日本では、2022年4月よりMDSAPの本格受入が開始されています。

日本が初めてMDSAPへの参加について言及したのは2013年秋のことで、この時点では公式オブザーバーとしての参加表明でした。

2014年1月には、アメリカ・オーストラリア・カナダ・ブラジルの4カ国によって、MDSAPの本格運用前テストとして「MDSAP Pilot」が開始されました。そして、2015年6月に米国ワシントンDCで開催されたMDSAPフォーラムで、日本はMDSAP Pilotへの参加を表明し、MDSAP参加国となることが正式に決定しました。

その後はMDSAPに関する意見交換会が数年間にわたって開催され、2017年1月にMDSAPプログラムの運用が開始された後、日本では2022年4月からMDSAPの本格受入を開始しています。

諸外国のMDSAP利用の現状

諸外国におけるMDSAP利用の現状は、下記の通りです。

- 【アメリカ】

- 定期査察(通常調査)の代用としてMDSAP調査報告書を使用

- 【オーストラリア】

- 製造販売要件の遵守に関する証拠としてMDSAP調査報告書を使用

- 【カナダ】

- 2019年から完全移行(正式運用開始)

- QMS要求事項への適合確認の手段として規制に取り入れる

- 【ブラジル】

- ANVISAがクラスⅢ・Ⅳ機器を製造している企業にGMP証明書を発行する際、ANVISAが直接査察を行う代わりに、MDSAPでの認証結果や報告書を活用

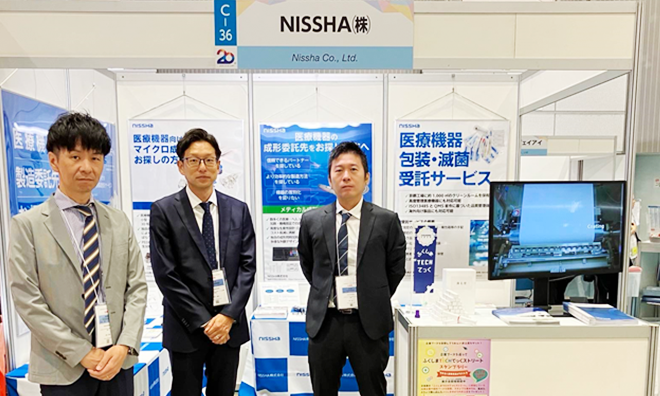

医療機器の製造ならMDSAP認証取得済みのNISSHAにお任せください

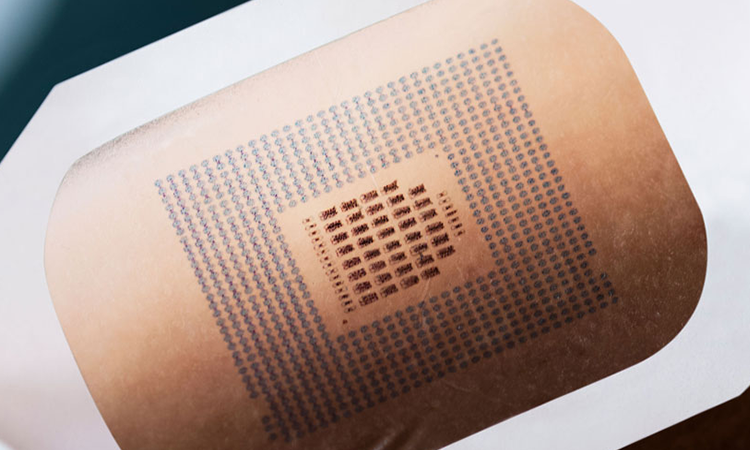

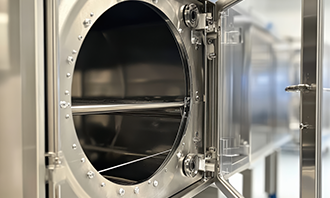

医療機器や医薬品の製造を受託する会社は、受託する製品が求めるレベルのクリーンルームを備えている必要があります。

NISSHAでは、京都本社にてMDSAP(Medical Device Single Audit Program)認証を取得しており、FDA対応を含む海外法規制への対策を実施しています。

詳細につきましてはNISSHAの医療機器製造受託ページをご覧ください。

医療機器の製造なら、ぜひMDSAP認証取得済みのNISSHAへお問い合わせください。