内視鏡とは、体内の診断や治療を行うための医療機器です。硬性内視鏡と軟性内視鏡の2種類があり、それぞれの特性に応じて消化器や呼吸器などさまざまな部位で使用されています。臓器の検査からポリープの除去まで幅広く活用されており、内視鏡の技術革新によって、がんの早期発見や患者さまへの負担が少ない治療が可能となりました。 この記事では、内視鏡の種類と構造、使用用途について詳しく解説します。

内視鏡とは?

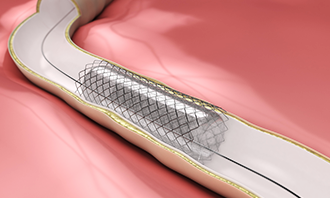

内視鏡は、先端に小型カメラやファイバースコープ、ライトなどを取りつけ、体内を診断・治療するための医療機器です。内視鏡には、硬性内視鏡と軟性内視鏡の2種類があり、観察部位や使用目的に応じて使い分けられます。直線構造の硬性内視鏡は、観察範囲が限定的ではあるものの画質に優れた鮮明な画像が得られ、腹腔鏡などの外科的な診断・治療に用いられることが多い機器です。

一方、柔軟なチューブで構成される軟性内視鏡は、消化管や気管支などの屈曲した部位にも挿入可能なため、開腹することなく診断や治療を行うことができます。体内の詳細な映像を映し出せることから、早期のがんを発見しやすくなっただけでなく、ポリープ切除や細胞の採取などを内視鏡で行うことで、身体への負担を最小限に抑えて治療ができるようになりました。軟性内視鏡の普及により、患者さまの負担軽減や回復期間の短縮が実現しています。

内視鏡の構造

内視鏡は、患者さまの体内を観察し、診断や治療を行うために使用される医療機器です。消化管に挿入して使用する軟性内視鏡システムは、スコープとビデオシステムセンターの2つに構造が大きく分けられ、そこに生検や治療ための処置具が加わります。以下では、内視鏡の構造と各部分の役割について解説します。

スコープ

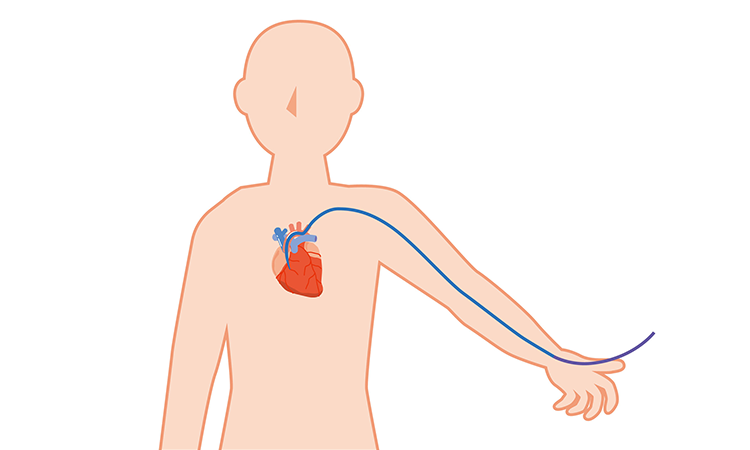

スコープは、内視鏡で診断や治療を行う際、患者さまの体内に挿入される部分です。スコープは、挿入部・操作部・接続部から構成され、それぞれ以下のような機能があります。

- 挿入部

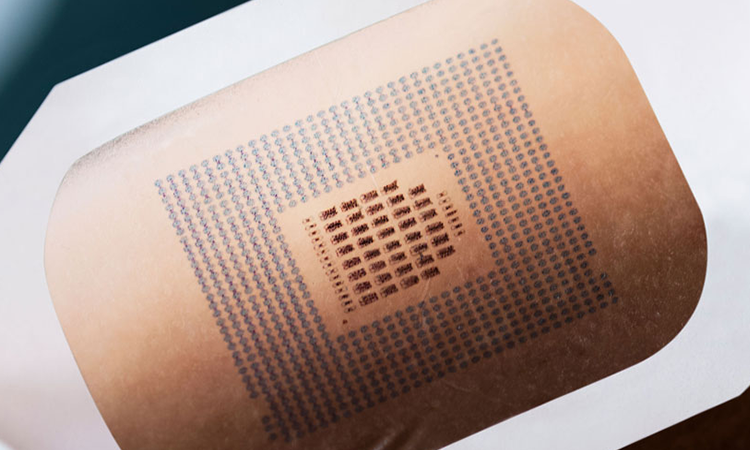

- 内視鏡挿入部は柔軟な管状で、直接体内に挿入される部分です。挿入管の先端部には、診断や治療を支える複数の機能が備わっています。たとえば、対物レンズと撮像素子は対象を映し出し、照明レンズは光ファイバーで導かれた光源装置の光で体内を照らします。

また、鉗子口は処置具の出し入れに、ノズルはレンズの洗浄や送気を行う機能を持つ部品です。可動部はアングルノブの操作により先端面を上下左右方向へ自由に動かせるため、体内の細かい部位まで観察可能です。 - 操作部

- 操作部には、挿入部の先端を操作するためのノブやボタンが配置されています。アングルノブは、内視鏡先端部分の湾曲を調整するワイヤーと連結されており、操作に応じて湾曲部を自在に動かし、観察範囲を調整する部分です。

また、空気や水を送り込む送気・送水ボタン、体液や異物を吸引する吸引ボタンが備わっており、観察の際に体腔内を膨らませたり洗浄や吸引を行ったりできます。鉗子チャンネルから処置具を挿入すれば、観察だけでなく治療も可能です。 - 接続部

- 接続部は、スコープをビデオシステムセンターと接続する部分です。送気・送水管、吸引管、信号ケーブルを束ねたユニバーサルコードによって空気や水を供給し、スコープ内の映像信号もビデオシステムセンターに伝達します。

ビデオシステムセンター

ビデオシステムセンターには、スコープで撮影された画像データを処理し、観察用の映像としてモニタに映し出すためのビデオプロセッサー、光源装置、送気・送水機能があります。

処置具

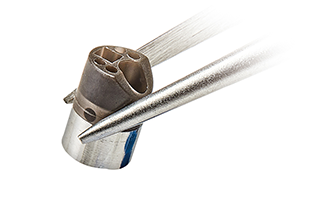

処置具は、内視鏡の鉗子チャンネルから挿入し、医師が操作部から直接コントロールします。代表的なものは以下の6種類です。

- 生検鉗子

- がんなどの疑いがある組織を採取し、病理検査を行うために用いる処置具です。クリップやカップの形をした先端部分が、疑わしい組織を掴んで切り取ります。

- 高周波スネア

- ポリープや小さな腫瘍を除去するための器具です。ループ状のワイヤーを病変部に引っかけ、高周波電流を流して組織を切除します。

- 止血クリップ

- 出血を迅速に止めるために使用されるクリップです。出血している血管や粘膜をクリップでつまんで圧迫し、安全かつ確実に止血します。

- 高周波ナイフ

- 粘膜の切開に用いるナイフです。広範囲の病変を処理する際に使われることが多く、高周波電流を流しながら対象を切除します。

- バスケット型把持鉗子

- 胆道内の結石摘出などに用いられる処置具です。先端部分についたバスケット状のワイヤーで結石や異物を囲い込み、回収します。

- 注射針

- 組織内へ、薬剤や生理食塩水などを注入する際に使用する処置具です。「EMR(内視鏡的粘膜切除術)」や「ESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)」を行う際、病変の浮き上がりを助け、切除の精度を向上させるために役立ちます。

内視鏡の使用用途

内視鏡は、体内の観察だけでなく、診断から治療まで幅広い用途で用いられます。特に食道や胃、大腸、小腸など消化管の診断や治療に効果を発揮し、がんの早期発見やポリープの除去にも役立つ機器です。以下では、内視鏡が使用される主な診断と治療について解説します。

上部消化管内視鏡検査

上部消化管内視鏡検査は「胃カメラ」とも呼ばれ、食道・胃・十二指腸を観察する検査です。経口と経鼻の2種類があり、経口内視鏡検査は直径約8-9mmのスコープを口から挿入、経鼻内視鏡検査は直径約5-6mmの細径スコープを鼻から挿入します。経鼻は嘔吐反射が少なく、患者さまの負担が経口よりも軽いのがメリットです。

検査中に異変が見つかった際は、色素や光を使った観察に加え、組織の一部を採取する場合もあります。

大腸内視鏡検査

大腸内視鏡検査は、肛門から挿入したスコープを使い、直腸から盲腸までの大腸全体を観察する検査です。検査前には腸管を綺麗にするため、腸管洗浄剤を飲む必要があります。検査中には空気を入れて腸を膨らませ、腸の内部を詳細に確認します。

異常が見つかった際は、ポリープやがんをその場で切除したり生検を行ったりするなども可能です。

小腸内視鏡検査

小腸は長く複雑な構造のため、以前は内視鏡検査ができませんでした。しかし近年、カプセル内視鏡やバルーン内視鏡の開発により、小腸全体の観察が可能になりました。

カプセル内視鏡検査は、カプセル型のカメラを飲み込み体内で映像を撮影する方式で、患者さまの負担が少ないのが特徴です。バルーン内視鏡検査では風船を利用して、長い小腸を進ませていく方法です。

内視鏡治療

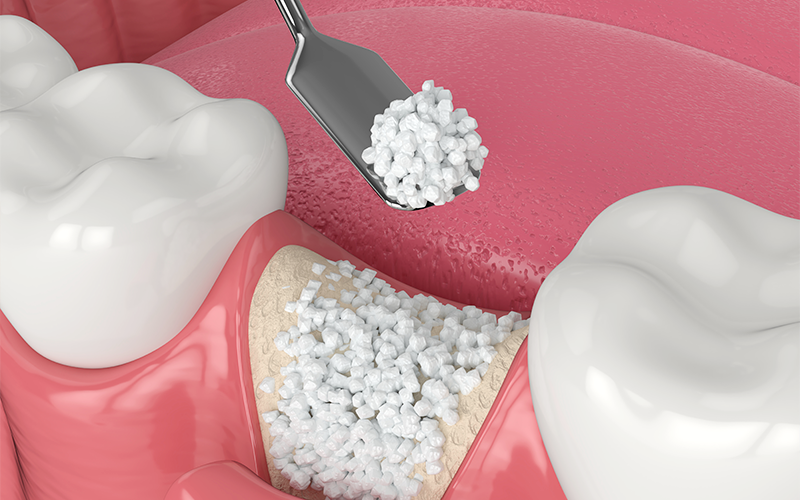

早期がんやポリープを切除する際も、内視鏡が活用されます。代表的な治療法に「ポリペクトミー(内視鏡的ポリープ切除術)」「EMR(内視鏡的粘膜切除術)」「ESD(内視鏡的粘膜下層剥離術)」などがあります。

ポリペクトミーは隆起している病変部をスネアで切除する治療法です。EMRもポリペクトミーと同様、スネアを用いて病変を切除しますが、平らな形状をしている病変に対応するため、生理食塩水などを注入し切除部を浮き上がらせる必要があります。ESDはEMRと比べてより広範囲の病変を切除できる治療法で、高周波ナイフを用います。また、誤飲した異物を摘出したり、胆石を砕石・採石したりする際にも、内視鏡が用いられる場合があります。

内視鏡関連製品の製造受託ならNISSHAにお任せください

NISSHAでは、内視鏡に関連した製品など、さまざまな医療機器の製造を行っています。

内視鏡パーツの製造や組み立てなど、製造委託をご検討の方はぜひ一度ご相談ください。